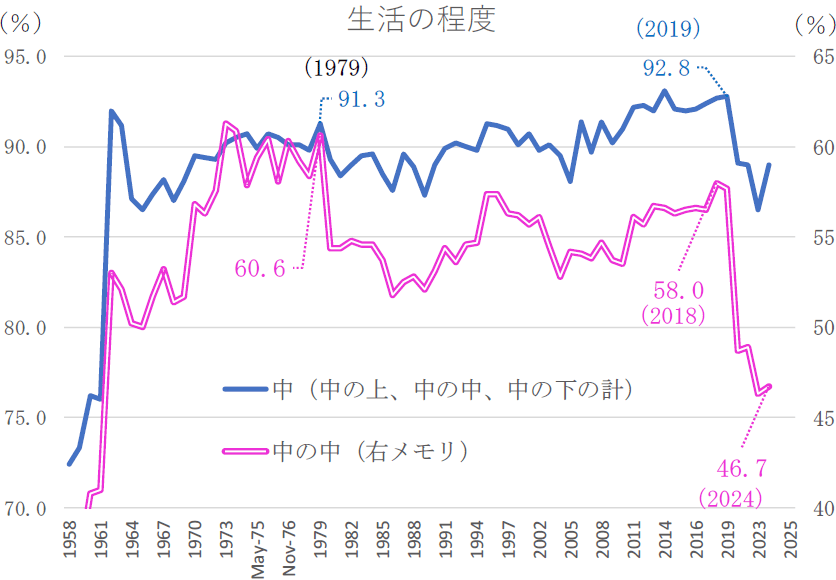

1960年に打ち出された「所得倍増計画」が功を奏して70年代末に日本は「1億総中流社会」となった。「国民生活に関する世論調査」(内閣府)によれば、生活の程度を問われて「中の上」、「中の中」、「中の下」だと答えた人の合計(以下「中」)が自己判断による回答で73年に初めて90%を超え、その後79年まで90%超が続いた(78年のみ89・8%)。

リーマンショックが起きる直前の2008年6月調査で再び90%を超え、新型コロナパンデミック直前の19年6月調査では92・8%と調査開始以来最も高くなった。ところが、2023年には86・5%へと低下し、25年は89・0%に回復したものの、「中」を構成する3つの内訳をみると、「1億総中流社会」は風前の灯火だ。

解体される「中の中」階級

1億総中流意識の中核を成すのは自分の生活程度が「中の中」と回答する人たちだ。9割を占める「中」を100として平均すると、およそ「中の上」が1割、「中の中」が6割、「中の下」が3割となっている。

その最も大きな比率を占める「中の中」が、2018年58・0%から24年46・7%へと11・3ポイント(以下pt)も急落(図参照)。その行き先は「中の下」7・0pt、「下」4・5ptの上昇と対応、「中の中」を維持できずに下の階級に落ちてしまったことになる。この間、「上」と「中の上」は合わせてわずか0・7ptアップしたにすぎない。

注:毎年継続的に調査されるようになったのは1958年から

出所:内閣府「国民生活に関する世論調査」

わずか6年の間に「中の中」から1割以上の人が、生活程度が1つないし2つ下の階級に落ちたと答えていることは、社会に分断が生じてきたことを示す。

〝生け贄〟を必要とするのが対立と分断の社会の特徴であり、そのやり玉に挙がったのが急増する訪日外国人だった。そんな生活の程度が落ちた人々の心をつかんだのが、参政党が掲げた「日本人ファースト」だ。20世紀末以降の自民党政権が推進してきたグローバル化がもたらした帰結が、たった一言で足元をすくわれた。

複雑化した現代、ワンフレーズで社会を改革できるというのは幻想だ。小泉純一郎内閣の「改革なくして成長なし」がその典型例である。「各人が責任を問われる必要のないことから受ける苦痛を、可能なかぎり減らす」(市井三郎『歴史の進歩とはなにか』)のが歴史の進歩であって、1割以上の人が歴史の犠牲者となっている。

理想と現実の隔たりで制度崩壊

80年代以降、日本人に起きた重大な変化がもう一つ進行している。79年に60・6%を記録した「中の中」は2024年には46・7%へと13・9pt低下。このうち6・8%が生活の程度が上がったと答え(「上」1・1pt、「中の上」5・7pt各アップ)、その一方で9・8%は生活の程度が下がった(「中の下」5・9pt、「下」3・9pt同)。明暗が分かれたのである。こうした「中の中」が上と下に分断される傾向が半世紀近くも続いている。

「理想と現実の隔たりが大きすぎると、制度は崩壊する」。これはバーバラ・W・タックマンが著した『遠い鑑』で「災厄の14世紀ヨーロッパ」についての言及であるが、驚くほど21世紀の現在と似ている。

14世紀、正義と秩序を維持するはずの騎士たちは剣で守るべき人々を抑圧していたのであり、教会も無力だった。「徳が死に、悪徳が勝利し、正直が滅び、憐みが抑えられ、貪欲が広がり、混乱が圧倒し、秩序が消失する」との彼女の指摘は、近代の理想である中流階級が、現実には痩せ細ってきている21世紀にも当てはまる。

高度成長が終わって「中の中」から脱落してしまったと考える人が1割もいれば、その多くは社会の仕組みに不信を抱いてもおかしくない。自己責任のせいで生活の程度が下がったわけではないからである。

今年7月参議院選挙の有権者は1億359万人で、投票者数は3年前より596万人増加した。生活の程度が下がったと考える人が1割いて、このうち6割の人が投票にいったとすれば、600万人となる。自民党と公明党は3年前より642万票減らし、参政党が増やした566万票に対応する。

自己責任を強調してきたネオリベラリズムの理想と現実の隔たりが大きくなりすぎた結果が「日本人ファースト」ブームであって、「日本人ファースト」が問題を解決するわけではない。民主主義とポピュリズムは背中合わせだ。しかし、決定的に異なるのは前者が歴史を進歩させるのに対して、後者は後退させる。